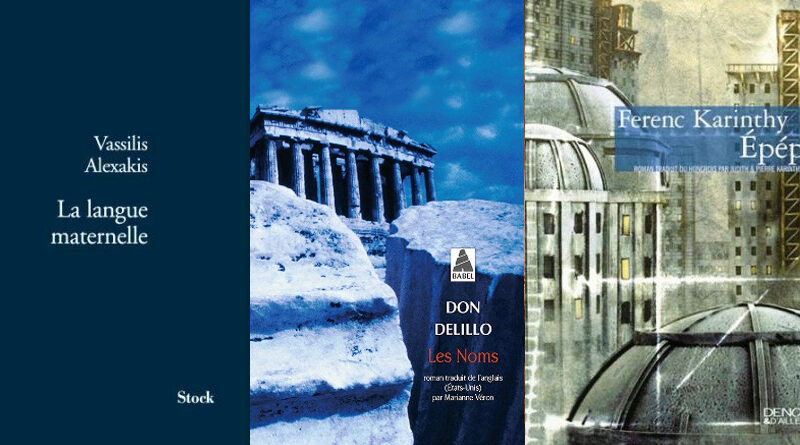

Une mystique du langage

Face à la mystification du langage qui altère notre perception du réel l’issue de secours serait-elle dans une échappée mystique ? Mythifier ce qui nous mystifie ou mystifier ce qui nous mythifie serait-il le chemin, la vérité et la vie ? Trois de mes lectures semblent nous ouvrir cette voie…

Les Noms, Don DeLillo

L’on commence à Athènes pour finalement mourir où ? Apparemment pour être mis à mort en un lieu auquel nous serions liés par un lien alphabétique discret.

Ce premier titre qui a pour nom : Les Noms, a fait émerger une drôle de question dans mon esprit : au terme du Procès de Kafka connaîtrions-nous l’initiale du lieu où K est tué : « « Comme un chien !« dit-il, et c’était comme si la honte dût lui survivre. » ? Et bien oui.

Kafka (lui-même d’initiale K) ne le dit pas explicitement à la fin de son plus célèbre roman, mais il précise bien que son personnage de K est exécuté dans : « Une petite carrière déserte et abandonnée », en allemand : une karriere, avec un K initial donc.

Langage et monde sont en corrélation et peuvent avoir ainsi partie liée dans notre destin. C’est cette vérité oubliée que des mystiques du langage, organisés en secte criminelle, font revivre dans ce roman énigmatique de Don DeLillo.

La Langue maternelle, Vassilis Alexakis

Dès son titre s’impose là une expression que je me garde quant à moi, me sauvegarde généralement d’employer, parlant plutôt en ce qui donc me concerne de langue natale, la langue maternelle étant pour moi celle de la maltraitance et de la disparition.

Mais justement il est bien question dans ce roman de Vassilis Alexakis d’une disparition, celle de la lettre E. Comme chez Georges Perec, oui.

On se souvient de La Disparition, tout un roman sans e, puis de W ou le Souvenir d’enfance dédicacé » pour E « .

Dans son film de 1992 : En remontant la rue Vilin, Robert Bober nous donne à voir, d’une part, la disparition du E comme étant prémonitoirement inscrite dans la transcription hébraïque du nom même de Perec, et, d’autre part, le fait étonnant que sur place, sur ce qui est aujourd’hui à Paris le Parc de Belleville, le tracé de la rue d’enfance de Perec, lui mort en 1982, elle, la rue, disparue en 1988 pour cause de réhabilitation urbaine, ce tracé dessine la lettre E en yiddish. Comme si le visible n’était que la manifestation de l’invisible.

Aussi dans le roman enquête de Vassilis Alexakis, tant la raison de la présence que celle de la disparition de l’epsilon – leE de l’alphabet grec, désignant étrangement par convention tacite une quantité négligeable précisément vouée à la disparition –, du fronton du temple d’Apollon à Delphes, là où la Pythie siégeait, tant sa présence que sa disparition demeure tout au long un mystère qu’avec le narrateur nous approchons sans toutefois parvenir à le déchiffrer.

Une étrange question se pose alors à moi : pourquoi à la fin de son roman Quatrevingt-treize (dans la graphie hugolienne), au moment de la disparition des héros de son livre, Victor Hugo apporte-t-il cette précision : « Les quatre mille hommes de la petite armée expéditionnaire étaient rangés en ordre de combat sur le plateau. Ils entouraient la guillotine de trois côtés, de façon à tracer autour d’elle, en plan géométral, la figure d’un E ; la batterie placée au centre de la plus grande ligne faisait le cran de l’E. », hasard ?

Épépé, Ferenc Karinthy

Celles et ceux qui ont lu ce kafkaïen roman de 1970 du hongrois Ferenc Karinthy, Épépé, y voient souvent un lien avecUn soir, un train, film d’André Delvaux de 1968, d’après la nouvelle du Flamand Johan Daisne, dont la traduction du titre original néerlandais serait Le train de l’inertie (ou de la lenteur).

Dans la nouvelle, insensiblement l’on franchit la limite entre la vie et la mort. La persistance des dernières pensées y engendre un temps d’une certaine durée dans un espace familier, mais dont nous ne comprenons plus la langue.

Dans le film, le réalisme magique opère par la grâce de l’image. L’incommunicabilité intergénérationnelle, intrafamiliale et au sein même du couple, la tension conflictuelle en Belgique où l’action se déroule, entre communautés française, flamande, et germanophone expriment savamment l’opacité foncière qui au quotidien nous met tous à l’épreuve, et qu’à son tour pour chacun l’épreuve de la mort questionne.

Dans le roman de Ferenc Karinthy nous nous retrouvons identifié à un homme qui par la suite d’une improbable erreur d’avion se retrouve lui à devoir vivre puis survivre dans une mégapole d’un aspect on ne peut plus banal, mondialisé, mais dont il ne comprend pas la langue et où personne ne le comprend, ni ne comprend aucune des langues, pourtant nombreuses, qu’il connaît.

Une nouvelle fois le dé-langage de l’extrême solitude auquel le protagoniste d’Épépé se confronte marque de fait, en-deça du mystère de la mort, je veux dire qu’il marque dans notre monde même de vivants, l’incommunicabilité foncière qui est notre lot commun, par défaut d’unité et d’abord d’unité avec soi-même.

Dans ces trois livres les héros malheureux sont des spécialistes des langues et du langage.

Les langues sont des inventions humaines. Le langage non.

J’ai l’impression que tout (la vie) (se) passe en fait comme si le langage en lui-même était la marque insistante du deuil d’un état antérieur : celui d’une humanité sans langage et que, dans nos langues, nous n’avons pas de mots pour exprimer sinon, peut-être, en inventant chacun pour soi sa propre mystique du langage.

Lorenzo Soccavo