Les Paroxysmes évolutifs – Seconde partie

Tout comme Jacques Lizène se déclarait spécialiste en fermetures de galeries (ça lui était arrivé trois fois lorsqu’il exposait), je pense que les écrivains sont des spécialistes en désillusion.

C’est à ce titre que j’estime, en quelque sorte, avoir voix au chapitre.

Remporter un succès mitigé là où on escomptait une victoire éclatante, voir qu’un livre auquel on croyait n’a pas de succès ou a été refusé, n’est pas tout à fait une douche froide (puisque l’eau est tiède) mais ressemble beaucoup à une déception.

Or, nous ne pouvons être déçus que dans la mesure où nous attendions quelque chose.

Maintenant, nuance : au-delà de la contre-productivité d’une démarche uniquement tournée vers les autres et l’espérance de leur approbation, il s’agit parfois, tout simplement, de continuer à exister. C’est-à-dire de renforcer les conditions qui favorisent nos activités.

Activités sur lesquelles nous avons décidé de baser une partie de notre joie de vivre.

« — Mais, mon Commandant, vous vous transformez en canard ! »[1]

Même si on ne considère pas (contrairement à Rafael Bianchini ou à la chanson de J.J. Lionel) que le canard soit le stade ultime de l’évolution, force est de constater que l’humanité ne va nulle part.

Son seul choix envisagé résiderait dans son extinction volontaire et prématurée.

Hormis ce suicide inexplicable, si jamais elle devait s’améliorer, ça ne pourrait être un progrès que dans le sens où nous entendons et définissons nous-mêmes le mot : amélioration.

À des proies toujours plus rapides correspondent des prédateurs toujours plus rapides.

« Il faut courir très vite pour rester au même endroit ».

C’est le Paradoxe de la reine rouge[2].

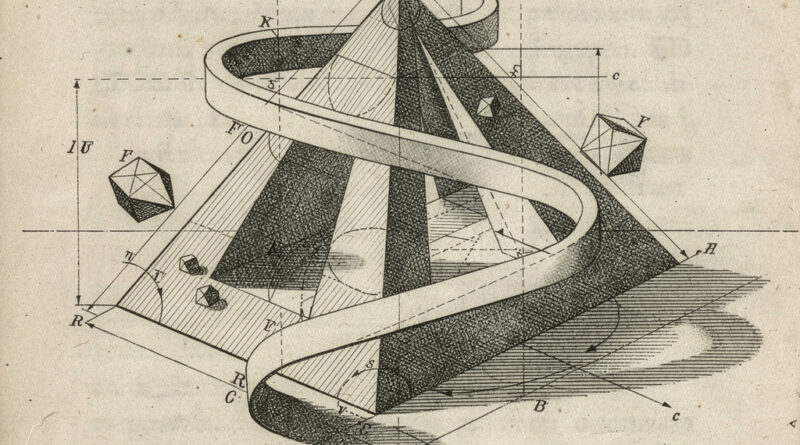

Par son brusque changement d’inclinaison, la partie supérieure de la pyramide rhomboïde mène beaucoup plus rapidement au point culminant de son sommet.

Elle imite en cela le ressenti de la vieillesse.

Car la réalité est au moins doublement notre adversaire : d’abord dans sa volonté avérée de nous éliminer ; ensuite dans le défi qu’elle nous impose de faire exister (et de gérer) des choses qui n’existaient pas avant nous.

Finalement, comme il se passe toujours des choses désagréables, eh bien quand on est vieux, on est tout content qu’il ne se passe rien.

Notez que je ne sais pas quel boomer a inventé ça, mais la façon dont la société traite ses anciens est un baume sur leur déclin.

Ça ne durera pas. La preuve ? Les générations jeunes les envient et veulent supprimer tout ça. Ils y arriveront sûrement, au moment précis où ce sera à eux d’en bénéficier.

(J’offre une récompense à qui pourra résumer le sens de ce paragraphe. Envoyez vos réponses au 59, rue Vallée.)

Un paroxysme individuel est certainement la meilleure version de nous-mêmes

On peut le concevoir (en tout cas) tant que l’espèce humaine subira sa condition.

Autrement dit tant qu’elle cochera toutes les cases qu’exige la survie sur la planète : l’appropriation des territoires et des ressources nécessaires à la conservation.

Cette survivance génèrera obligatoirement une compétition, et, loin d’une apothéose, son paroxysme sera plus que probablement une apocalypse.

On retrouve ces données dans toutes les guerres qui ont eu lieu depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.

On les perçoit aussi dans la nostalgie des empires.

Plus proche de nous encore, ce qui semble illustrer le mieux ce constat, est le litige généré par un peuple qui revient à un endroit qui lui appartenait jadis, et qui désire en reprendre possession alors qu’il est occupé par quelqu’un d’autre.

Mais laissons là cette dangereuse pente savonneuse et préférons-lui des paroxysmes plus empathiques.

Prenons notre intelligence du monde par exemple.

Elle est, bien entendu, composée de blocs.

Nous ne savons pas grand-chose de la vie sauf ce qu’on mous en a appris : fruit du hasard et des circonstances.

Ou ce que nous en avons appris tout seuls : fruit de l’empirisme et du choix dans ce qui était à notre disposition.

Ou encore ce que savaient nos parents ; notre entourage.

Notre situation géographique ; l’époque où nous vivions ; enfin tout ce qui a constitué notre lot.

Une civilisation se distingue par sa forme.

Et cette forme est forcément la seule chose que connaîtront les contemporains de cette civilisation.

Nous pensons utilement qu’il y a longtemps que nous sommes là et que notre histoire est insondable.

Mais un jour le voile de l’habitude se déchire et, avec lui, la procrastination d’une inévitable apogée.

Cherchons à le prouver à travers des fondations réputées stables.

Prenons la beauté : elle dépend toujours de l’avis des autres. Il suffit de regarder les architectures, les chants, les danses et les canons pour les voir changer au fur et à mesure des siècles.

C’est très audacieux de ma part, mais peut-être existe-t-il objectivement de mauvaises choses, comme le « Kakos » des anciens Grecs ?

Cela reviendrait à dire, comme le fait Woody Allen, que le « Kalos »[3] est une aubaine.

Je ne sais pas.

Voyez-vous, nous ne maîtrisons pas très bien le monde où nous vivons, ni l’espèce à laquelle nous appartenons.

Une étincelle et la vie intérieure s’extériorise à gros bouillons.

Tenez, penchons-nous sur le modèle Univers 25 de Calhione.

On l’appelle ainsi parce que l’expérience a été répétée 25 fois, et que le résultat a chaque fois été le même : un effondrement complet et une extinction de la société.

C’est assez étrange, mais Calhione a démontré que les sociétés – qu’elles soient des rats ou des êtres humains – s’écroulent si on leur offre les superstructures du luxe sans la contrepartie basique d’un effort.

À bon chat, bon rat.

À moins d’avoir la capacité de croire à des choses incroyables, le désespoir logique s’installera.

Il surviendra inéluctablement au moment de la conscience de notre vanité.

Oui, le triste vide du réel peut aussi agresser notre moral.

La réalité est antagonique puisqu’elle veut nous abattre et nous mettre en terre.

Mais les écrivains n’ont pas le droit de favoriser cet accablement ; l’écriture doit être un remède au désespoir.

Elle en représente même l’antidote.

Finalement (si nous avons le temps), il nous appartiendra de donner à notre existence la beauté et le sens qui nous conviennent et de faire de ce monde l’endroit qui nous correspond le mieux.

En Psychanalyse sans frontières, c’est ce qu’on appelle un défi Prométhéen.

Nous en reparlerons sans doute (ou pas) dans une prochaine Folie.

Car interroger la chance en permanence fatigue les dieux et les déesses.

Et voilà…

Comme un stroboscope paresseux, la lumière du gyrophare de l’ambulance hache les murs de grands éclats bleus. On vient me chercher.

Et, comme de coutume, nous allons nous quitter en chansons.

Cette fois, j’ai à nouveau choisi Cole Porter, parce que, même en 1934, il était plein d’humour et sans stress.

Et c’est ce dont nous avons tant besoin.

You’re the top!

You’re Napoleon Brandy.

You’re the purple light

Of a summer night in Spain,

You’re the National Gallery

You’re Garbo’s salary.[4]

Merci pour votre courrier des lecteurs sur Messenger et vos belles interventions dans l’espace commentaires.

J’essaie toujours d’y répondre.

Merci de vous intéresser (souvent) à mes livres.

Et (parfois) de les acheter.

Restez au top, les amis.

Georgie de Saint-Maur

[1] Légende figurant sur un tableau de Raf Poto-poto, 1992.

[2] Le paradoxe de la reine rouge est une hypothèse biologique évolutive, proposée en 1973 par Leigh Van Valen, qui stipule que les espèces doivent constamment évoluer pour maintenir leur position face aux autres espèces en coévolution.

[3] Dans la Grèce antique « Kalos » (Καλοϛ) et « Kakos » (Κακοϛ) étaient souvent opposés par la morale.

[4] (+ ou -) Tu es ce qu’il y a de mieux !

Tu es le Napoléon Brandy

Tu es la douce lumière mauve

D’une nuit d’été en Espagne,

Tu es la Galerie Nationale

Tu es le salaire de Garbo.